Т. З. Семушкин – русский советский писатель-прозаик, сценарист, член Союза писателей СССР. В 1924 г. отправился на Чукотский полуостров в составе экспедиции, целью которой являлась ликвидация американской концессии «Гудзон-бей компании». В дальнейшем неоднократно принимал участие в экспедициях на Чукотку. В 1928 г. был организатором и директором первой школы-интерната для чукотских детей в селе Лаврентия, уполномоченным Далькрай-исполкома по Чукотскому району.

Занимался вопросами просвещения народов Крайнего Севера в Комитете национальностей Наркомпроса, под руководством В.Г. Богораза-Тана участвовал в создании чукотской письменности. Автор получивших известность повести «Чукотка» (12+) и романа «Алитет уходит в горы» (12+) (1947-1948), за который был удостоен Сталинской премии второй степени. Роман был экранизирован режиссером М. Донским.

Более подробно биография писателя дана в статье Олега Савина в биобиблиографическом справочнике, где статья о жизненном пути Т. З. Семушкина завершается словами: «Умер в 1970 году, не закончив работы над романом «Пробуждение океана» (12+). (В календарях за 2015 и 2020 гг. соответственно, информация о незавершенных литературных произведениях писателя отсутствует вовсе).

Однако в сохранившихся документах Магаданского областного книжного издательства я обнаружил переписку дочери Т.З. Семушкина Лидии Тихоновны Мильской с А.А. Пчелкиным, А.В. Мифтахутдиновым и В.И. Першиным, из которой следует, что существует еще один незаконченный роман – «Остров в облаках» (12+). Из содержания писем видно, что рукопись этого романа, совершив «путешествие» в Магадан, вернулась в Москву к писателю Владимиру Христофорову. Правда, дальнейшее ее местонахождение неизвестно. Итак, представляю читателю письма из короткой переписки Л.Т. Мильской с писателями Магадана:

3.ХI.1985

Уважаемый Анатолий Александрович!

Р. М. Рагтытваль написала мне, что Магаданское отделение ССП и журнал «На Севере Дальнем» (12+) заинтересовались неоконченным романом моего отца Т.З. Семушкина «Остров в облаках». В соответствии с ее рекомендацией посылаю Вам одновременно рукопись романа. Отец работал над ним до февраля 1970 г., когда он слег и больше не вставал. Написано 177 стр., кот. составляют почти полностью 1 часть романа. О дальнейшем развитии сюжетных линий он мне подробно рассказывал, и я могла бы написать небольшую справку для «врезки» (история замысла, дальнейшие судьбы героев, завершение, etс). В рукописи нет одной страницы (18 с.), но это легко исправить, вычеркнув одну фразу и вставив другую чисто редакционным путем. Карандашная стилистическая правка сделана мной при жизни отца и им одобрена.

Этот экземпляр – единственный, кот. у меня сохранился, поэтому очень прошу Вас, если публикация не состоится, вернуть его мне.

Буду Вам признательна, если Вы сообщите мне о Вашем впечатлении, судьбе этого фрагмента.

Примите мои поздравления с наступающими праздниками.

С уважением, Л. Мильская (Семушкина)

27.11.85 г. Исх. № 136 107087, Москва

ул. Садовая Спасская

дом 21, кв. 82

Мильской Л.Т.

Уважаемая Лидия Тихоновна!

С благодарностью сообщаем, что рукопись неоконченного романа Т. З. СЕМУШКИНА «Остров в облаках» нами получена и передана на отзыв члену СП

СССР, члену редколлегии альманаха «На Севере Дальнем» А.В. Мифтахутдинову. Его мнение мы сообщим Вам незамедлительно.

С уважением!

Ответственный секретарь Магаданской

писательской организации А.А. Пчелкин.

*

24.01.86 г. Исх. № 6

Здравствуйте, Лидия Тихоновна!

Я должен был рецензировать рукопись Тихона Захаровича «Остров в облаках», но в это время мне <Магаданское книжное> издательство поручило рукопись «Пробуждение океана», поэтому, посоветовавшись в писательской организации, мы передали «Остров в облаках» чукотскому писателю Владимиру Христофорову (ныне проживает в г. Москве). Поскольку он один из ведущих специалистов по истории о. Врангеля, и мы всегда советуемся с ним по всем вопросам, связанным с островом.

Работу он закончил, и рецензию мы высылаем.

Моя рецензия вместе со второй рукописью находится в издательстве.

С уважением,

А. Мифтахутдинов.

*

Рукописи романа Т.З. Семушкина «Пробуждение океана» среди документов издательства не оказалось. Очень жаль, но не оказалось и рецензии В. Христофорова на роман Т. Семушкина «Остров в облаках». А на основании письма Л.Т. Мильской судить о содержании этого романа невозможно.

С текстом внутренней рецензии А. Мифтахутдинова на незавершенный роман «Пробуждение океана» я предлагаю ознакомиться.

Т. Семушкин. ПРОБУЖДЕНИЕ ОКЕАНА. Роман. 21 лист.

Внутренняя рецензия.

Для большинства читателей, не говоря уже о литераторах, материалы из архива писателя, его неопубликованные произведения, заметки, наброски, материалы с рабочего стола всегда интересны. По отношению к Семушкину особо заинтересованный читатель, неравнодушный читатель – это читатель северный. Понятно поэтому, с каким любопытством читал я рукопись, с каким интересом следил за мыслью и словом, за теми ситуациями, которые возникали в романе.

Конечно же, прототипы угадываются сразу. Главный герой романа капитан Невзоров – это капитан Г. П. Миловзоров, а пароход «Монгугай» – это пароход «Ставрополь». И речь в произведении идет о реальном рейсе «Ставрополя» в 1923 году к устью Колымы – первом при советской власти.

Очевидно, автор избрал форму романа, чтобы быть более раскованным в интерпретации событий, чем это возможно было бы при документальном повествовании. Хотя большинство фактов романа были в действительности. Но тут ничего удивительного нет. Вспомним, что Алитет, к примеру, – реально существовавшее лицо. Однако на мой в свое время телеграфный запрос (см. повесть «По следам Алитета») Т. Семушкин телеграфом же ответил, что в романе Алитет – лицо собирательное, образ литературный.

Таким образом, в обоих романах видим сплав документального и вымышленного, это авторский прием, и этот прием имеет право на существование.

Однако же, оперируя документальными фактами, автор допускает много ошибок и неточностей, а это не может не огорчать. Приведу лишь несколько.

Так, на с. 158-159 автор неправильно объясняет происхождение названия бухты Провидения.

На с. 174 автор называет Норденшельда норвежцем. Норденшельд, однако, швед.

На с. 194 капитан Невзоров говорит:

– Все идет нормально. Наши предшественники в 1912 году на пароходе «Колыма» проходили здесь по две мили в сутки.

Однако если коснуться истории колымских рейсов из Владивостока, то хронологически они выглядят так:

1911 год – «Колыма» достигла устья Колымы.

1912 – «Котик» сделал то же.

1913 – тот же «Котик», но уже под названием «Ставрополь» повторил рейс.

Как видим, в 1912 году «Колыма» не была в тех водах, о которых говорит Невзоров, по воле автора. (См. об этом М. Вяхирева «В краю пурги и льдов» (12+). Л., Гидрометеоиздат, 1985; А. Дубравин «Колымский рейс парохода «Ставрополь» (12+). Магадан, 1983).

Со с. 333 и далее автор называет остол тормозом. Никогда чукчи и русские-колымчане остол тормозом не называли, это уж совсем неприлично для тундровика. Как и нет имени Рахтынга – есть чукотское имя Рахтына.

Все эти далеко не мелочи придется учесть редактору (если возникнет необходимость издать роман) и проверять каждый факт из истории северного мореплавания и вообще освоения Арктики. Проверять и перепроверять, чтобы не нанести ущерба авторскому имени.

В главе 18 (часть 2) лекция Фортунатова – наивный прием дать читателю информацию в популярном изложении об истории освоения Арктики. Можно было бы это спокойно и не стесняясь сделать в предисловии, а не олитературивать.

Неясность с нумерацией частей. На с. 161 – часть III. и на с. 276 – тоже часть III. Возможно, четвертая?

Дальше. Судно давно находится в плавании, и только на с. 378 (!) появляется кот. Кот на борту судна – это интересно. Вот только странно – где же он был до этого времени?

Автор пишет о жизни коллектива судна, зазимовавшего во льдах. Небольшого коллектива. Нам интересны все люди. Если автор их обозначает – значит, должны быть имя и профессия. Но когда появляются на минуту «толстый матрос» и «рябоватый матрос» – сразу понимаешь, что автор внес в роман прием из какого-то другого жанра, автору невдомек, что в романе так не делают.

На с. 422 шутки неудачные, натянутые.

На с. 462 чокаются, поминая. По русскому обычаю, когда поминают погибших или усопших, никогда не чокаются.

На с. 477 совсем не к месту употреблено слово «сублимировать» – получается нелепость.

Прежде чем говорить о литературных достоинствах и недостатках, я приведу образчик стиля (с. 479 – последний абзац):

«Мысль о встрече с Шугаевым завладела ей полностью. Перед ней стоял образ белокурого молодого человека с таким располагающим добродушным лицом».

Комментировать отрывок, я думаю, не надо, поскольку видно тут и неумение передать чувство, и банальность мышления, и стилистика плохих опусов прошлого века.

В своем сопроводительном письме Лидия Тихоновна Мильская рекомендует сократить роман за счет эпизодов с учителем Шугаевым и доверчивой журналисткой. Со вторым можно согласиться, хотя эпизод не мешает. А вот с первым согласиться нельзя, эпизод оставить надо, так как: во-первых, он интересен, а во-вторых, соответствует положению дел. Описываемые факты были в действительности. Вот что пишет по этому поводу М. Вяхирев в книге «В краю пурги и льдов» (12+):

«В сентябре 1923 года, возвращаясь во Владивосток из первого организованного советской властью рейса на Колыму, пароход «Ставрополь» остановился у мыса Северного. Здесь капитан парохода П.Г. Миловзоров по поручению Владивостокской морской обсерватории дал задание одному из жителей Рыркайпия записывать сведения о состоянии льдов в пределах видимости». (С. 10).

У Семушкина в романе как раз этим и занимается учитель Шугаев.

Перейдем к главному – к литературно-художественным достоинствам произведения. Этот уровень низок. Сохранен простодушный наив предыдущих произведений, в частности «Алитета…». Но если литературно-художественные недостатки «Алитета…» окупались актуальностью темы и яркой социальностью проблематики, то в этом романе его слабость ничем не оправдана.

Думаю, автор сам считал роман незавершенным, т.к. линия с японцем вообще дана только для занимательности и заканчивается весьма странно.

Роман можно издать, а можно и не издавать. Дело в том, что нового к имени автора он не добавит, а навредить при публикации в таком виде может здорово.

Издательство, которое отважится выпустить в свет эту рукопись, мне думается, должно исходить из следующего:

– оговорить, что роман не завершен и взят из архива незаконченным и недоработанным автором;

– непременно издание снабдить предисловием, из которого было бы ясно, что литературные недостатки рукописи типичны для литературы того времени, а кроме того, дать в предисловии вообще весь творческий путь автора и осветить литературные тенденции тех лет;

– резко сократить рукопись за счет вставных ненужных эпизодов и кусков, которые просто неинтересны;

– тщательно проверить все имена и даты по истории освоения Арктики. Возможно, всплывет еще что-то, не замеченное рецензентом.

Таким образом, сейчас речь идет не о том, чтобы «вытянуть» роман, что-то переделать или переписать за автора (на что, кстати, никто не имеет права), а речь идет о чутком, заботливом редактировании, сохранении авторского почерка и в то же время о беспощадном сокращении, что, я думаю, было бы одобрено и самим автором (да простится мне эта смелость).

Альберт Мифтахутдинов,

член Союза писателей СССР

*

Мне показалось, что недочеты, указанные Альбертом Мифтахутдиновым в этой внутренней рецензии, все легко устранимы при соответствующей работе редактора. И дело, наверное, не в них, а в вердикте, данном всему литературно-художественному уровню романа в целом: «Этот уровень низок».

Тут уж и добавить нечего…

Публикации фрагмента неоконченного романа Т. Семушкина «Пробуждение океана» в альманахе «На Севере Дальнем» предшествовала переписка Владимира Ивановича Першина с Л. Т. Мильской:

29.01.90 г. Исх. № 54 Мильской Л.Т.

107078, Москва,

ул. Садовая-Спасская, 21, кв. 82

Уважаемая Лидия Тихоновна!

Наше столь затянувшееся молчание по поводу рукописи Вашего отца объясняется отнюдь не равнодушием или небрежением. Не так-то просто решать судьбу неоконченного сочинения Тихона Семушкина!

После прочтения рукописи в издательстве мы передали ее в областную писательскую организацию. На ней «мучились» (в хорошем смысле) сначала Альберт Мифтахутдинов, затем Владилен Леонтьев. Очень мы надеялись, что они доведут рукопись до «кондиции», но… В. В. Леонтьев скончался, а А.В. Мифтахутдинов, что называется, «охладел». Увы, с уходом из жизни В.В. Леонтьева на Северо-Востоке кончилось подвижничество, миссионерство Семушкинского толка.

Редактор Т. К. Моргунова в своем заключении, которое я прилагаю, четко сформулировала наше окончательное мнение о романе «Пробуждение океана». Быть может, Вы не разделите его (да и наверняка не разделите!), но, согласитесь, к какому-то берегу нам надо приставать. Нам очень не хотелось разрушать доброкачественную модель читательского восприятия творчества Вашего отца.

Просим Вашего разрешения на публикацию фрагмента романа во втором выпуске альманаха «На Севере Дальнем», целиком посвященном 60-летию Чукотки. Имена Семушкина и Рытхэу украсят этот выпуск.

После получения Вашего разрешения и перепечатки фрагмента романа рукопись вышлем Вам.

С уважением, главный редактор В.И. Першин.

*

Т. З. Семушкин. Роман «Пробуждение океана». 21 а. л.

Рукопись из литературного архива патриарха северной прозы Т. З. Семушкина интересна уже потому, что это рукопись Семушкина, ведь в каждом его произведении нашла отражение уникальная биография этого писателя, прожившего исторически переломный период рядом и вместе с чукотским народом. И хотя Чукотка 20-х годов не является главной темой романа, повествующего об этапном для арктического морского судоходства колымском рейсе парохода «Ставрополь» (в романе «монгугай») в 1923 году, однако наиболее сильные страницы этого произведения – те, что рассказывают о контактах экипажа судна с населением Чукотского побережья на различных этапах рейда. В этих сценах, эпизодах – и интереснейшие подробности традиционного бытового уклада жителей прибрежных районов Чукотки, и постоянно врывающиеся в этот уклад черты нового образа жизни. Причем, несмотря на скромность, а порой и скудность языковой стороны повествования, благодаря доскональному знанию автором мельчайших деталей и подробностей, характеризующих место и время, простое нанизывание примет рождает поразительный эффект достоверности.

Однако романом в строгом смысле этого слова рукопись эту назвать трудно. Автор, видимо, находился на той стадии работы над произведением, когда материал уже полностью собран, но не сформирован окончательно, не загнан в строгую композиционную схему, являющуюся непременным условием существования того романа, в жанре которого работал Семушкин.

В очевидное противоречие, разрушающее роман, вступают стилистика предельной досказанности, некая замотивированность (столь свойственная отечественной прозе крупного жанра десятилетия три-четыре назад), с одной стороны, и скороговорка финала, обрыв или недостаточная проработанность некоторых сюжетных линий (роман Инясиной с Шугаевым, шпионская линия, прибытие в Ленинград для обучения студентов – представителей коренных народов Севера и т.д.), обилие случайных, необязательных эпизодов, сбивающих ритм повествования, – с другой стороны.

Решая судьбу рукописи, следует дать ответ на несколько вопросов:

Отвечает ли этот роман законам жанра, в котором написан? На мой взгляд – нет. Это хороший, добротный материал, но еще не роман.

Способно ли это произведение прибавить что-либо существенное к литературной репутации автора или хотя бы подтвердить ее? Безусловно, нет.

Кому будет интересна эта книга, каков ее предполагаемый адрес? Мне представляется, что читатель, профессионально интересующийся историей Чукотки. Массовый читатель вряд ли увлечется этим объемным произведением. Таким образом, адресатом книги была бы довольно узкая читательская группа, для которой не роман как таковой, а исторически точная деталь Семушкина являлась бы при чтении самоцелью.

И наконец, будучи издано сегодня, произведение Семушкина автоматически попадает в разряд «возвращенной литературы», но выдержит ли оно соседство с теми произведениями давних и недавних лет, которые сегодня приходят к читателю? Думаю, что на фоне текущего литературного потока незавершенный роман Семушкина выглядит анахронизмом, он не отвечает тем высочайшим художественным критериям, которые вновь вернулись в нашу литературу вместе с «возвращенной прозой».

В силу этих причин издание незаконченного романа Семушкина считаю неоправданным. Хотя сегмент романа из той его части, где описана зимовка «Монгугая» у чукотских берегов, представляется возможным опубликовать в номере альманаха «На Севере Дальнем», посвященном юбилею Чукотского автономного округа, или в коллективном сборнике, посвященном этой же дате.

Редактор Т. К. Моргунова.

*

22.02.90 г. Исх. № 100 Мильской Л.Т.

107078, Москва,

ул. Садовая-Спасская, 21, кв. 82

Уважаемая Лидия Тихоновна!

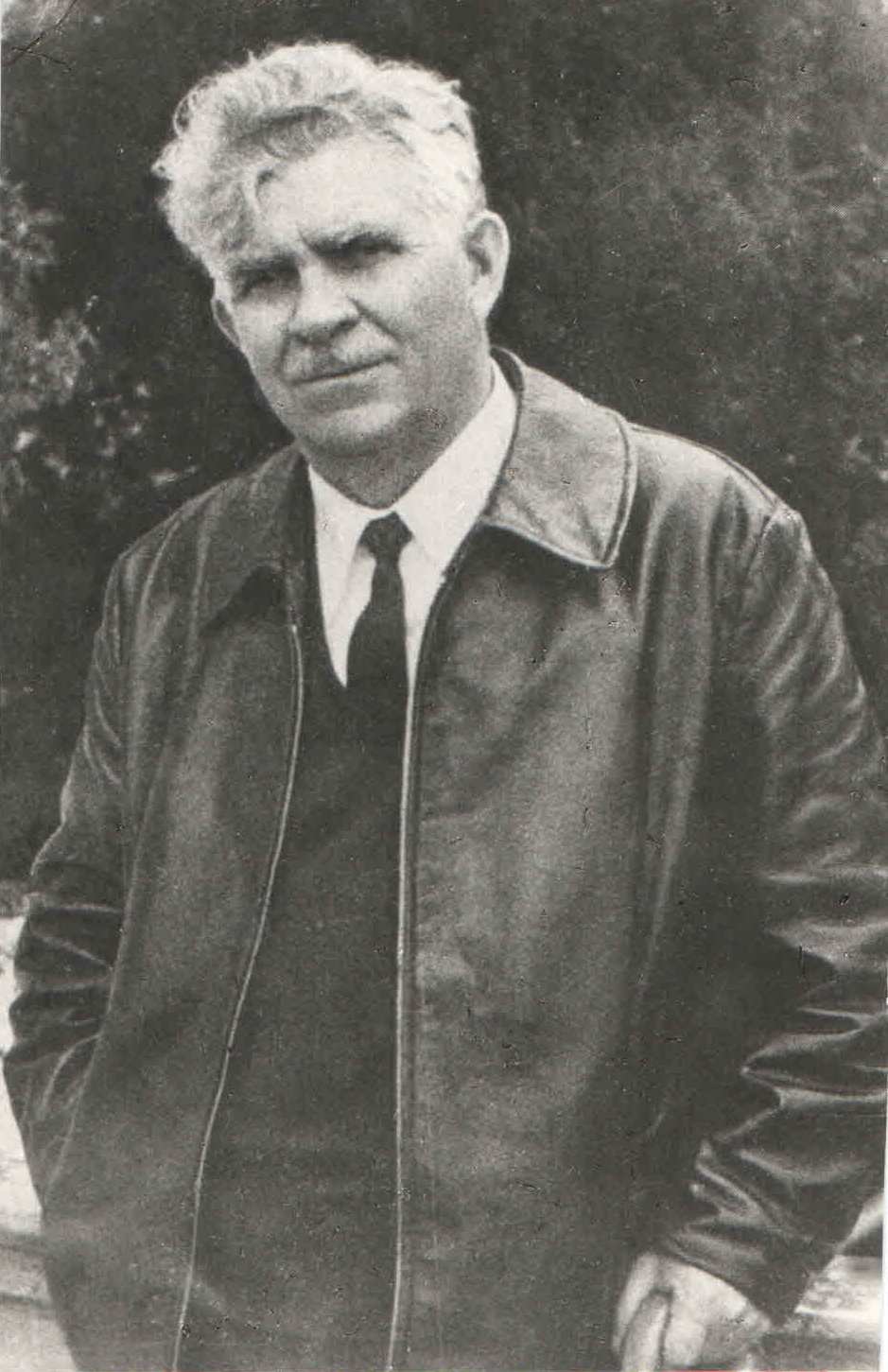

У нас к Вам большая просьба – предоставить нам на время фотографию Тихона Захаровича Семушкина. По получении мы ее фоторепродуцируем и немедленно вернем Вам.

Заранее признателен.

С уважением, главный редактор В.И. Першин.

*

Публикация произведения Т.З. Семушкина «Пробуждение океана» все-таки состоялась – фрагмент романа был напечатан во второй книжке альманаха «На Севере Дальнем» за 1990 год.

*

В 2017 году на здании Центра образования села Лаврентия силами Общественного совета по сохранению исторического наследия Дальнего Востока (Хабаровск) была открыта мемориальная доска, посвященная памяти Тихона Захаровича Семушкина.