В 1951 году на базе разведучастка «Эдванс» был организован касситеритовый (оловянный) рудник «Урчан» при Детринском разведкомбинате ВК РайГРУ.

Учитывая, что от рудника до Тенькинской трассы было порядка 100 километров и транспортное сообщение осуществлялось только в зимнее время (по зимнику), необходимо было налаживать переработку руды на самом руднике.

Строительство фабрики

Строительство обогатительной фабрики (установки) началось фактически с образованием рудника в 1951 году силами Верхне-Колымской РГРУ в соответствии с типовым проектом Дальстройпроекта с проектной мощностью 50 тонн в сутки.

В каких условиях и как происходило строительство обогатительной фабрики рудника «Урчан» можно прочитать в заметке З. Н. Власовой, работавшей секретарем начальника рудника, «Хозяйка шихтного двора» (16+): «В то время был острый недостаток кадров вольнонаемного состава, – писала Зоя Власова, – не было, в частности, и главного инженера. В числе специалистов работали отбывшие уже свои большие сроки бывшие заключенные. Многие из зэка были освобождены на дневное время.

…Начались организационные работы по строительству фабрики (начальник строительства – Чадаев). Было много разных трудностей, а если прибавить отдаленность, бездорожье, недостаток материалов, оборудования, недостаток одежды, продуктов питания, одно время даже соли не было – то вы можете представить, какое надо было иметь мужество, чтобы в указанный срок пустить эту фабрику и давать металл!»

В 1952 году строительство обогатительной фабрики было закончено, и она была введена в эксплуатацию. Хотя позднее в приказах не раз отмечалось, что фактически фабрика полностью достроена не была.

Можно предположить, что при строительстве фабрики учитывался тот факт, что строилась она как временная и без возможности эксплуатации в зимний период. Поэтому большая часть строений фабрики можно было отнести к временным, что впоследствии не раз упоминалась в приказах и распоряжениях.

(В приказах и распоряжениях о руднике «Урчан» упоминается как обогатительная фабрика, так и обогатительная установка. Причем речь идет об одном и том же объекте. Видимо, в связи с тем, что производительность фабрики была невысокой (50 тонн в сутки) ее относили то к фабрике, то к установке – О. В.).

Обогатительная фабрика располагалась на правом склоне ключа Найс в 6 километрах от горного участка рудника и в километре от центрального поселка Урчана. Доставка руды на фабрику осуществлялась автомашинами по неблагоустроенной дороге 4-го класса.

Обогатительная фабрика (установка) располагалась фактически в двух строениях:

– здание «мокрого» цеха. Деревянное, срублено в забирку, крыша покрыта финской стружкой, полы деревянные. Размером 30х11х3,5 метра;

– здание дробильного отделения. Деревянное, рубленое, без крыши (по проекту). Размером 10х5,5х4,5 метра.

На фабрике работали как заключенные из ОЛП № 2, так и вольнонаемные, которые жили в поселке рядом с фабрикой.

Водоснабжение

Вода для переработки руды бралась из ключа Найс, и время работы фабрики определялось наличием воды в ключе. По наблюдениям за 1952–1954 года сезон работы обогатительной установки начинался 5-10 июня и заканчивался в первых числах октября. В связи с этим можно говорит о том, что режим работы фабрики был сезонный. Остальное время она простаивала, как правило, это время использовалось для ремонта и модернизации.

(В приказах по Дальстрою идет речь о ключе Найс, на современных картах это исток реки Урчан – О. В.)

Имеющиеся в пойме ключа Найс три шурфа средней глубины 13 метров и каптажная галерея, соединяющая три шурфа на глубине 12 метров общей длиною 22 метра, были не в состоянии сколь-либо существенно удлинить сезон работы обогатительной установки.

Тем не менее, руководство рудника продолжало искать выход из создавшегося положения – было необходимо продлить сезон работы фабрики, от этого зависело и выполнение плана, и жизнь самого рудника.

Определенные успехи были достигнуты к 1954 году. Так два шурфа (№ 1 – 20 метров и № 2 – 16 метров), пройденных в 1954 году в районе 20-ти квартирного дома (откуда проложен водовод до центральной насосной длиною в 70 метров), по наблюдениям 1954 года могли уже обеспечить обогатительную установку водой примерно до 15-20 октября.

А пробуренные в 1954 году две скважины в районе каменной бани в таликах (№ 1 на глубину 32 метра и № 2 на глубину 24 метра) показали в них наличие воды до конца декабря месяца.

Аврал и последствия

При выборе места под строительство будущей обогатительной фабрики полноценного исследования грунтов на месте возведения проведено не было, и фабрику начали строить на грунтах, где находились линзы вечной мерзлоты. Можно предположить, что линзы были обнаружены еще на этапе строительства, но сроки поджимали, и фабрику надо было вводить в эксплуатацию, и об этом решили не вспоминать.

Хотя природа довольно-таки скоро напомнила о цене таких просчетов. Вследствие этого в течение всего периода эксплуатации фабрики наблюдалась усиленная осадка фундаментов оборудования и каркаса здания «мокрого» цеха, особенно на нижних уступах здания.

К концу сезона 1952 года обогатительная установка оказалась в таком состоянии, при котором ее дальнейшая эксплуатация стала невозможна. Специальной комиссией из представителей Главка и ВК РайГРУ в 1952 году было принято решение о необходимости переноса обогатительной установки на другую площадку, но решение это выполнено не было.

Так как переносить фабрику не стали, началась борьба с последствиями воздействия вечной мерзлоты. В начале 1953 года промпродуктовая мельница с классификатором с нижнего уступа были перенесены в отдельную временную пристройку. Также были перенесены песковые насосы на новое место.

В период зимнего простоя обогатительной установки в 1953-54 годах был полностью разобран бункер для мелкой руды, несущие стойки которого вследствие осадки грунта имели уклон от 10 до 14 сантиметров на 1 метр высоты стоек. Бункер был отстроен заново на новых несущих стойках.

В 1954 году все шесть фундаментов под концентрационные столы были усилены путем заполнения карманов деревянных ряжей бутобетоном.

В «мокром цеху» были сделаны водонепроницаемые полы во избежание просачивания технологических вод «мокрого» цеха в полосу ледяных линз. Последнее мероприятие значительно уменьшило дальнейшее сдвижение обогатительной установки.

Технологическая схема фабрики

Центральная насосная обогатительной фабрики располагалась в русловой части ключа Найс. Помещение временного типа размером 7х2х5 метров. В насосной работали два центробежных насоса КСМ-30 (один рабочий, второй резервный). Вода на обогатительную установку подавалась по водоводу длиной 100 метров.

Руда, доставляемая на фабрику, разгружалась в 10-тонный контейнер для крупной руды. Бункер был перекрыт колосниковым грохотом, изготовленным из рельсов. Размер щели грохота – 200 мм.

Дробление руды производилось в две стадии: крупное дробление в щековой дробилке 200х400 мм сложного качания и среднее дробление – до 12 мм в валковой дробилке 610х400 мм в замкнутом цикле с вибрационном грохотом ГЖ-2 размерами 1х2 метра через ленточные транспортеры № 1 и № 2 и ленточный элеватор Э-450, которые были расположены на открытом воздухе.

Автомашины с рудой, прибывающие с горного участка, могли заходить по эстакаде на бункер для крупной руды или же разгружаться на площадке на расстоянии 30-70 метров от бункера. Руда с площадки до бункера доставлялась скреперной лебедкой ЛУ-15.

Помещение дробильного отделения временного типа – из бревен, с досчатыми полами и совершенно не приспособленное для холодного периода года.

Дробленая руда поступала в рубленный бункер вместимостью 40 тонн руды.

По своему характеру оловосодержащие руды месторождения Урчан принадлежали к группе легко обогащаемых, и касситерит в них, в основном, содержался в виде крупных кристаллов. По опыту работы обогатительной установки за 1952-1954 года до 40 %

извлекаемого олова могло быть выделенным в готовый концентрат отсадкой в виде надрешетного и подрешетного продукта при измельчении руды до 12 мм.

По этой причине в схему обогащения была включена головная отсадка руды перед ее измельчением. Отсадка происходила в отсадочной машине «Бенделяри» размером 2х1000х1000. Подача руды на отсадку из бункера производилась ленточным питателем.

Надрешетный концентрат первичной отсадки подвергался перечистке на отсадочной машине «Круппа» 2х250х350 и после измельчения ее до 6 мм в лабораторной щековой дробилке направлялся в сушку как готовый продукт. Подрешетный концентрат первичной отсадки подвергался перечистке на концентрационном столе № 1.

Отсадочная машина и щековая дробилка были установлены на полу без фундаментов.

Хвосты первичной отсадки самотеком поступали на измельчение. Первичное измельчение производилось на шаровой мельнице 900х600 и стержневой мельнице 900х1800, работающих параллельно. Крупость измельчения достигалась с помощью троммеля (сетки), прикрепленного к выгрузной горловине мельницы. Материал крупностью более 3 мм возвращался на доизмельчение в эти же мельницы при помощи реечного классификатора 700х4500 мм.

Материал, измельченный до крупности менее 3 мм, направлялся на три концентрационных стола (№ 2, 3 и 5), где выделялся готовый концентрат. Промпродукты всех трех столов первого уступа подвергались перечистке на столе № 3, установленном на нижнем (втором) уступе.

Промпродукты со всех трех столов нижнего уступа подавались на доизмельчение в шаровую мельницу 900х1100 мм двухдюймовым песковым насосом. Перед измельчением промпродукты обезвоживались на реечном классификаторе 300х4500. Измельченные до 28 mesh (примерно 0,65 мм) промпродукты подвергались концентрации на столе № 6.

Со всех шести столов выделялись отвальные хвосты и готовый конечный концентрат.

Один из установленных песковых насосов «Моррис» являлся дублирующим. Сушка концентрата производилась в отдельном отделении, где была установлена железная сушильная печь с поверхностью нагрева 3х1,2 метра. Помещение сушилки из теса, крыша – шифер.

Здание «мокрого» цеха размером 30х11х3,5 временного типа срублено под забирку на столбах. Крыша не утеплена, покрыта финской стужкой. Полы деревянные. Здание «мокрого» цеха обогатительной установки располагалось на склоне горы уступами и не было приспособлено для работы в холодное время года.

Напорные баки для воды (четыре штуки, железные, емкостью по 1,3 кубометра) были установлены на крыше обогатительной установки на открытом воздухе.

Шаровая мельница 0,9х1,1 с классификатором 0,35х4,5 метра была расположена во временной досчатой пристройке с крышей из теса. Шаровая мельница и классификатор были установлены в 1954 году для увеличения производительности фабрики против проектной.

В целях улучшения концентрации на столах в 1954 году был установлен также стол

№ 7 на открытом воздухе.

Отвальные хвосты обогатительной установки были расположены возле обогатительной установки и хорошо сохранены (почти без потерь). На момент консервации фабрики количество отвальных хвостов составляло 20642 тонны, со средним содержанием 0,32 %

и с запасом олова 66,57 тонн.

Модернизация фабрики

Для увеличения производительности и улучшения технологической схемы фабрики в дополнение к первоначальной схеме были выполнены следующие работы:

– в 1953 году в схеме дробления были дополнительно установлены элеватор и грохот;

– в 1954 году была установлена шаровая мельница 0,9х0,6 м в цикле основного измельчения.

По личному составу

С весны 1954 года и на момент консервации обогатительной фабрики начальником фабрики работал Галимов Фарид Садыкович.

Заведующая складом готовой продукции – Латкина В. С., старший механик – Долгашев Алексей Николаевич, старший мастер – Китарев, старший механик – Долгашев А. М., старший технормировщик – Израйлов Д. Л.

Начальники смен:

– начальник смены – Баев;

– начальник смены – Заикин Геннадий Федорович;

– начальник смены – Китарев.

Сменные механики:

– сменный механик – Долгашев А. Н.;

– сменный механик – Китарев И. Т.

Консервация фабрики

В ноябре-декабре 1954 года работы на руднике и обогатительной фабрике были прекращены, большая часть состава заключенных ОЛП № 2 были переброшены Теньлагом на другие производства.

Официальная консервация рудника «Урчан» и входившей в его состав обогатительной фабрики началась с января 1954 года на основании приказа Дальстроя № 678 от 27 декабря 1954 года.

Все ремонтные работы на фабрике в объеме, согласно утвержденного плана, планировалось закончить до 14 марта 1955 года, консервацию оборудования – до 1 апреля 1955 года. Работы проводились силами звена заключенных Морозова из четырех человек, ответственный за выполнение – Ершов П. М.

Большая часть оборудования была законсервирована и помещена на хранение в здание обогатительной фабрики. Часть оборудования, находящегося вне помещений, например, элеватор Э-450, была защищена прорезиненным брезентом.

Щели в стенах здания обогатительной фабрики были зашиты досками, двери забиты и опломбированы.

Магнитные пускатели, пусковые рубильники и другое электрооборудование было передано на другие предприятия согласно распоряжению главного энергетика ТГПУ.

19 апреля 1955 года оборудование обогатительной фабрики было передано Ершовым П. М. в присутствии комиссии завхозу ТГПУ.

Позднее большая часть оборудования обогатительной фабрики была передана на другие прииски, рудники ТГПУ и другие предприятия Дальстроя.

Часть неисправного или списанного оборудования не была вывезена по причине высоких транспортных расходов и оставлена на территории рудника.

Все работы по консервации рудника «Урчан» были закончены к 1 мая 1955 года, к закрытию зимника.

Наши дни

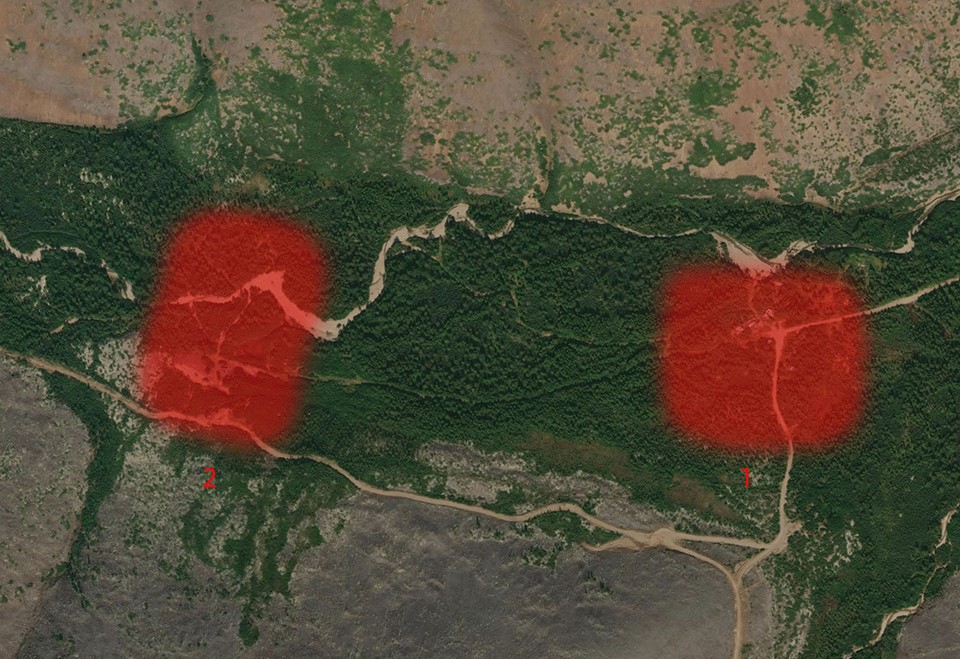

К сожалению, до нашего времени от обогатительной фабрики на Урчане мало что осталось.

В 70–80-х годах на Урчане силами артели производилась добыча касситерита в долинах ручьев Эдванс, Найс и верховьях ручья Бедного. В том числе были перемыты и отвалы хвостохранилища обогатительной фабрики. Впрочем, такая же практика была и на других касситеритовых приисках и рудниках, например – Днепровский.

Часть строений фабрики и поселка были приспособлены артельщиками под свои нужды, часть пущена на стройматериалы и дрова. Само здание обогатительной фабрики до нашего времени не уцелело. Кто в этом виноват – линзы вечной мерзлоты или деяния рук человеческих – установить уже невозможно.

На месте, где когда-то перерабатывалась руда Урчана, теперь можно наткнуться на остатки технологического оборудования, развалины домов фабричного поселка. А там, где работали и жили люди, выросли молодые деревья и кустарники, через несколько десятков лет они надежно скроют все, что осталось от фабрики и строений.

В статье использованы материалы ГАМО, моя признательность и благодарность коллективу архива за помощь в работе.

Мой низкий поклон Зеленской Галине Юрьевне за помощь и содействие в работе.

Также в статье использованы материалы книги Инны Грибановой «Тенька. Виток спирали» (16+), газеты «Магаданская правда» (12+), Жданова П. Ю.

Оригинал статьи: www.kolymastory.ru